この文章は「おおさかの子どもと教育」30号(2001年1月発行)に掲載されたものです。

〔特別寄稿〕

「教え子を再び戦場に送るな」採択50周年を迎えて

元大阪教職員組合中央執行委員長 東谷敏雄

「おおさかの子どもと教育」30号別冊 大阪教育文化センター10周年記念

2001.1.25

発行 大阪教育文化センター

(※注 原文は縦書きです。一字一句をていねいに校正された東谷さんの姿を思い、Webでも漢数字のまま掲載します。)

今年は「教え子を再び戦場に送るな。」のスローガン決定五〇周年にあたります。

「おおさかの子どもと教育」三〇号に当時の様子を東谷先生が特別に寄稿して下さいました。多くの資料、証言を調べて書いて下さったことに感謝する次第です。

人によって平和への願いや運動の仕方もさまざまだと思いますが、多くの方に読んでいただきたいと思い別冊にして発行いたしました。

大阪教育文化センター事務局長 大坪和夫

-大阪教育文化センター十周年記念特別寄稿-

「教え子を再び戦場に送るな」 採択五十周年を迎えて

元大阪教職員組合中央執行委員長 東谷敏雄

一 若き人々への証言として

「夕食も議場内で握り飯を片手に討議を続行、午後九時半、議題のすべてを終了し、内外情勢の逼迫する中に日教組当面の諸方針をうちたてた」朝鮮戦争のさ中、一九五一年一月二十四、五日の両日開かれた日教組第十八回中央委員会を報じた機関紙「教育新聞」の記事である。

この中央委員会が「教え子を再び戦場に送るな」のスローガンと決議を採択し、教職員の反戦・平和の決意を内外に示した。二十一世紀を迎えたこの一月がその五十周年に当たる。

こんにち教育労働戦線は大きく分かれているが、そのうちの全教と日教組という二つの大きな組織が、いまなおこのスローガンを運動の原点を示すものとして掲げている。一つの全国的な労働組合が路線の問題をめぐって大きく分かれたのちにも基本的なスローガンを共有しているという例は極めて珍しいのではないか。

私は当時、日教組中央執行委員であったので、このスローガンと決議の提案者側にいた。当時の中央執行委員長として日教組の平和運動の先頭に立っていた岡三郎をはじめとして同僚の多くが不帰の客となっているこんにち、なお命を長らえている者として、この機会に現役の教職員諸君に、当時のことを私なりに証言しておきたいと思い筆を執った.

半世紀前の朝鮮戦争をめぐっての緊迫した内外の情勢をいま思い起こすとき、昨年六月の南北朝鮮首脳会談で切り開かれた平和・和解路線への歴史的転換、それに続く十月の米・朝間の戦争関係公式終結を宣言する共同コミュニケの発表という新たな事態の展開に、限りない感慨を覚えている。

二 朝鮮戦争前夜に

一九四九年七月四日、アメリカの独立記念日に当たってマッカーサーは、「日本は共産主義進出阻止の防壁」との声明を発表したが、いわゆる冷戦の深化に伴いGHQの対日占領政策の大きな転換が四九年頃から顕著になり、共産党や左翼労働運動などに対する規制と弾圧が強められるようになってきた。その象徴的な事件が下山事件、三鷹事件、松川事件という明らかに謀略を伴った弾圧である。

それに続いて在日朝鮮人連盟など朝鮮人四団体が解散させられた。

またこの年の九月頃から翌五〇年二月にかけて、文部省へのGHQの指示を背景にした教職員に対する明らかなレッドパージが全国各地で強行され、その数は千百人前後(注①)に達している。

年を越えた五〇年の一月一日、マッカーサーは年頭の辞で、日本国憲法は自己防衛の権利を否定してはいないと声明し、日本の再軍備を示唆した。一月三十一日には、米統合参謀本部ブラッドレー議長と陸海空三軍の首脳が「極東情勢検討」のため来日し、マッカーサーと軍事体制の強化について会談した。ついで二月十六日には李承晩韓国大統領が来日、マッカーサーと「反共策」で会談している。

このような動きと並行して、対日講和問題がダレズ米国務省顧問のもとで四月から具体的な検討が進められ、五月八日に記者会見した吉田首相が「講和と米軍の基地問題につき米国などとの単独講和はすでにできている」と発言するまでになっていた。

五月一日から三日間、香川県琴平町で開かれた日教組第七回定期大会は、平和運動の展開について、①民主主義諸権利の確保②軍事基地化反対③民族の独立④全面講和即時締結⑤平和教育の徹底を目標に掲げた。『日教組十年史』は、この決定を次のように評価している。

「後に見られる平和四原則のごとき徹底した方針は原則づけられなかったにせよ、政府の単独講和コースが、占領軍の武力に支えられて強行されんとするとき、これだけの決定をするにもただならぬ決意と、五十万(組合員)の意思の統一が必要だったのである」

この大会が開かれている五月三日、こともあろうに憲法記念日の声明でマッカーサーは、「共産党は侵略の手先」と非難、非合法化することを示唆した。この頃から朝鮮戦争の勃発に至る二ヵ月たらずの間に奇怪な事件が相次いだ。

まず六月二日、警視庁はGHQと政府の方針で、東京都内の集会・デモを五日まで禁止すると発表し、その五日には、禁止措置を当分の間継続すると改めた。

翌六日にマッカーサーは吉田首相宛の書簡で、共産党中央委員二十四人全員の公職追放を指令した。そして十六日、こんどは国家警察本部が全警察にデモ・集会の全面的禁止を指令し、十七日には文部省も、学生の政治集会・デモに参加することを禁止する通達を出した。

このように一種の「戒厳令下」を思わせるような状況がつくられるなかの六月十八日、ジョンソン米国防長官、ブラッドレー統合参謀本部議長が来日し、マッカーサーと会談して、防衛態勢や日本基地維持の問題を検討した。続いて二十一日にはダレス顧問が再度来日、マッカーサーと対日講和条約の構想などについて会談し、翌日は吉田首相とも会談している。

三 朝鮮戦争下の試練

緊迫した状況が続くなかで六月二十五日未明、朝鮮戦争が勃発した。この戦争が南北朝鮮のどちら側が起こしたかという問題は長く論争されており、また朝鮮の内戦として起こったものが、第二次世界大戦終結後最初の国際的戦争に発展したことは、南北朝鮮や関係した米・ソ・中が事前に予想していたかという問題など、なお研究されなければならない問題があると思われるが、当時のわれわれ日本人にとっては全く寝耳に水の突発事件であった。しかし、五〇年初頭のマッカーサーの年頭の辞から六月二十一日のダレス再来日に至る米政府と軍部、GHQの動きは、すべて朝鮮戦争の勃発を予め想定したものになっていると言わなければ説明がつかないのではないか。

戦争勃発の翌日、マッカーサーは吉田首相宛書簡で、戦争についての「虚偽報道」を理由に共産党機関紙「アカハタ」の三十日間発行停止を指令し、七月十八日には無期限発行停止処分の追い打ちをかけた。これは「アカハタ」への弾圧を見せしめとして一切の言論を統制しようとしたもので、それは引き続いて強行されたGHQの「勧告」にもとづく各新聞社・通信社・放送協会など言論機関での問答無用のレッドパージとなってあらわれた。

朝鮮戦争の勃発は、「日教組の平和運動にとって、重大な試練であった。……平和を口にすることが一つの闘争」(『日教組十年史』)になるという緊迫した状況のなかで七月八日、日教組は第十六回中央委員会を開き、多くの労働組合に先駆けて大要次のような「平和声明」を発表した。

「われわれは一切の武力を放棄することを宣言した日本国憲法の大原則を確認し、日本の中立と戦争不介入の基本線を堅持し、如何なる国に対しても軍事基地の提供と人類を悲惨な運命に導く原爆使用とには断乎反対するとともに、全面講和締結促進への運動をあらたなる勇気と決意を以って展開するものである。このことは今日特に次代を担う青少年の幸福を守る日教組が行動を以って果たすべき喫緊の任務であることを確認し、徹底的に闘うことをここに声明する」

この声明書は、日教組がやがて平和四原則の採択から「教え子を再び戦場に送るな」の合言葉を掲げるように平和運動を発展させていく過程の意義ある文書であった。

中央委員会の三日後に日本労働組合総評議会(総評)の結成大会が開かれた。

結成に至るまでにGHQの意向が大きく働いたこの大会は、「日本共産党の組合支配と暴力革命方針を排除し、自由にして民主的なる労働組合に依って労働戦線統一の巨大なる礎をすえた」と宣言するとともに、朝鮮戦争には「国連軍の行動を支持する」として、米軍を主力とした「国連軍」の戦争介入を是認した。

私は七月二十日付「教育新聞」にこの大会の印象を次のように書いた。

「現在(日教組の)組合員が最も関心をはらっている講和問題に対して態度不明確な者が相当数見受けられた。

全逓(労組)の一代議員の如きは『全面講和』の『全面』を削除せよと、政府と全く同様の主張を述べた。また、『当面の行動綱領』の中に『強力な平和運動を展開し』を挿入せよとの日教組の主張が否決になったことは了解に苦しむところである」

朝鮮戦争勃発に国連安保理事会はアメリカ提出の決議案を受けて、「侵略者・北朝鮮」に軍事制裁を加えることを決定した。米軍を軸として十六力国軍による「国連軍」が編成され、マッカーサーがその最高指令官に任命され、司令部が東京に設置された。

在日米軍四個師団が根こそぎ朝鮮戦線に動員されることに関連して、マッカーサーは七月八日、吉田首相宛に書簡を送り、七万五千人の国家警察予備隊の創設と海上保安庁人員の八千人増員を指令した。政府は一カ月後の八月十日に警察予備隊令を公布し、八月二十三日には早々と第一陣の約七千人が入隊した。突然の指令とその実施は、われわれに日本の再軍備が現実のものになる危険性を十分に思わせるものであった。

このような時期に合わすように八月二十七日、第二次アメリカ教育使節団が来日し、「極東において共産主義に対抗する最大の武器の一つは、日本の啓発された選挙民である」という一節をふくむ報告書をマッカーサーに提出し、「民主教育の反共的役割」を示唆した。

これを直ちに受けるように吉田首相は十月、今後の文教の柱に「純正にして強固な愛国心の再興」を掲げると声明し、また朝鮮戦争の直前に文相となった天野貞祐は十月十七日、「学校における『文化の日』其の他国民の祝日の行事について」談話を発表し、学校の祝日行事に国旗を掲揚し「君が代」を斉唱することを奨めた。文部省は文相談話にもとづき、文化の日を期して実施させるよう各大学と都道府県教育委員会に通達を出した。

また「共産主義に対する精神的自衛力」として「静かなる愛国心」の教育が必要とする天野文相は、十一月七日の全国教育長会議で修身科復活、「国民実践要領」の必要を表明した。

日教組機関紙「教育新聞」の編集を担当していた私は、「君が代」について著名人にアンケートを送り、寄せられた回答を三号にわたり紙面に掲載した。

荒正人・荒畑寒村・板垣直子・内田巌・大内兵衛・小田切秀雄・加藤勘十・戒能通孝・佐多稲子・坂西志保・向坂逸郎・島上善五郎・高橋正雄・淡徳三郎・丹羽文雄・野間宏・長谷川如是閑・平林たい子・三木鶏郎・宗像誠也・柳田謙十郎・山川菊栄・山川均が回答を寄せてくれた。反対が殆どであったが、「儀礼的ならばよい」との長谷川も、「賛成」の丹羽も、「新国歌の制定」を提案している。

朝鮮戦争は一進一退の激戦が続き、十月二十日には国連軍が平壌を陥れ、さらに北進する勢いを示すと、中国人民義勇軍が鴨緑江を越えて朝鮮戦線に出動、北朝鮮・中国連合軍は十二月五日、平壌を奪回し、三十八度線をめざして南下した。

こうして内戦から始まった戦争が文字通りの大規模な国際戦争に発展するに至った。

警察予備隊を発足させた政府は十月三十日付で、アジア太平洋戦争開戦後の陸海軍学校入学の旧軍人三千二百五十人の追放解除を発表した。

四 スローガン「教え子を再び戦場に送るな」の決定と広がり

一九五一年の年頭のあいさつで日教組の岡三郎委員長は、「新しい年を迎えてわれわれのなすべきことは、いかなる事態に処しても毅然として労働組合の主体性を堅持し得るように組合の態勢を整備することである」と強調し、「基本的人権を守り、民主主義を守るため、われわれ知識労働者が先頭に立ってたたかうべきである」ことを訴え、「五一年は敗戦以来かつてなき苦難の年となろうが、このような時にこそ前進への意欲を高めるべきであり、これ以上は一歩も退かないという一線を確立してたたかわねばならない」と、執行部の決意を述べ、「全国五十万教職員諸君の奮起を切に望む」と結んだ。

中央執行委員会は一月七日から、二十四、二十五の両日に開く第十八回中央委員会の議案審議に取り組んだ。

「米ソによる新たな戦争の恐怖におののく世界、だが、平和は絶望ではない」を柱のひとつとする「内外の情勢報告」をはじめ、「教育予算の大幅確保」「国家公務員法の改正、地方公務員法の制定反対」を中心とする国会闘争方針、五月の地方選挙闘争を広範な反自由党勢力の結集でたたかうという選挙闘争方針、さらに「君が代反対、新国歌制定運動の推進」などは大きな問題なく審議が進行したが、千葉千代世婦人部長から平和運動方針とスローガン案の追加修正として提案された「教え子を再び戦場に送るな」をめぐつて、白熱的な論議が二日間にわたって交された。

私の手元に、九一年に八十四歳で不帰の客となった千葉千代世が八八年に書いた一通の書簡がある。

「朝鮮戦争が始まって以来、再び戦争の危機感が増してきた。戦前・戦中・戦後を体験した私達はなによりも平和の願いが強かった。勤めていた東京芝区の学校の卒業生(で戦死者)の遺骨を父母代表と東京駅に受け取りに行き、増上寺で度重なる区民葬をしたが、戦争逼迫につれてそれもできなくなり、子どもたちを連れて塩原町に集団疎開をし、空腹と虱退治に明け暮れした。『欲しがりません勝つまでは』のがんばりのどんなに悲惨なものであったか。

個人的には二度の空襲によるわが家の焼失、夫も十年間を中国の戦野で身を弾丸に曝していたことなどから、恥ずかしさも忘れて討論に立ち上がった。

私の提案は、運動方針案の平和運動のところで『教え子を再び戦場に送らないために、われわれは平和への……』を挿入するものであったが、議論百出の末やっと挿入が決まった。次の日にスローガンを決めることになった。私は迷わずに、昨日決まった運動方針の中に挿入された『教え子を再び戦場に送るな』を抜き出してスローガンに加えることを提案した。これがまた議論沸騰してやっと決定した。

私達婦人部は執行委員に個別に働きかけることにしたが、私は第一番に青年部長の佐竹さんに当たった。『絶対賛成だ。一番先に弾丸に当たるのは僕たちだからなァ』。また、大阪市立大学から大学部執行委員に出ていた南さんが賛成して他の専門部執行委員に働きかける。私達の運動の結果、翌日の執行委員会では、案外すっきりと通り決定したのだった」

「議論百出」「議論沸騰」の具体的な状況は、もう半世紀も前の話で思い出せないが、千葉提案の出る時期が遅かったため、「一事不再議」を理由に反対する動議が出たのに対して、議長の岡委員長が、「大事な問題だから形式にとらわれずしっかり論議しよう」と裁断して討議を続行したことがいまなお記憶に残っている。

五〇年の初め頃から高まってきた平和運動の中心課題は、安倍能成・大内兵衛らの平和問題懇談会の「講和問題についての声明」(五〇年一月十五日発表)に示されているように、「全面講和、中立不可侵、軍事基地反対」で、日教組の第十四回中央委員会(同年二月二十、二十一日)で採択された声明も「講和問題に関する声明」で、「全面講和、永世中立、軍事基地提供反対」をうたっている。

この第十八回中央委員会では「再軍備反対」が最も強い関心事になっている。

多くの質疑・討論が交されたうちで次の質疑・答弁を「教育新聞」(五一年二月二日付)と『日教組二十年史』が記録している。

大阪 朝鮮での中共の介入をどうみるのか。

東谷中執 中共の介入の是非よりも、これによって日本が明日にも中共の侵略をうけるような宣伝が行われ、再軍備が唱えられていることに関心をもたなければならない。

「中国共産党」の朝鮮戦線への参加の是非は、中央委員の意見は二分されていたが、「再軍備反対」では一致していた。

この中央委員会のハイライトは、「講和に関する決議」で、このなかに「再び教え子を戦場に送らない」決意がうたわれている。

講和に関する決議(要旨)

「現在の国際情勢の中にあっては、講和条約はわれわれの所期する全面講和、日本の完全独立とは遥かに程遠いものとなることは想像にかたくないところである、特に最近表面化しつつある再軍備問題は、わが国をして国際紛争に直接介入することへの危険をはらむものとしてわれわれの最も警戒するところである。

今こそわれわれは、平和への揺るぎなき願望を全世界に宣明して、全労働階級とともに強力な運動を展開する。

一、われわれの講和に対する基本的態度として全面講和、中立堅持、軍事基地提供反対を再確認する。

二、右の基本的態度から再軍備に反対する。

三、講和内容については、真に独立の名に値する条項の決定を強く要望する。

四、総評並びに勤労階級政党と統一的に決定し、闘争を展開してゆき、広く国民大衆の世論を結集する。

五、講和を通してかち得られる民族の完全独立は、国民一人一人の精神的自立を基盤とした積極的且広範な平和運動によって達成されることを信じ、再び教え子を戦場に送らない決意のもとに日常教育活動に努力を傾注する」(ゴジックは東谷)

この決議案に対する討論で大教組の中央委員は、次のような賛成意見を述べた。

「現在の情勢は決してあまいものではない。決議のみでは足りない。具体的な行動こそ必要である。教え子を再び戦場に送らない決意がこの決議の柱となっているが、現在この柱はあまりにも細い。この柱を歩一歩拡大することに全力を傾けたい。原案に賛成する」(注②)

この中央委員会の三人の議長のひとりは大教組の野原覚委員長であった。

この日教組中央委員会から約一カ月半後の三月十日から三日間、総評第二回大会が開かれた。私は数人の青年中央執行委員とともに、国鉄労組・全逓労組などの仲間たちと緊密な連携のもとに、大会前の運動方針案作成の小委員会の段階から、総評大会も「平和四原則」を採択することを目指して奮闘した。

大会では、運動方針の行動綱領案をめぐって白熱的な討論が交わされ、最終的にわれわれと協議のうえで全逓の代議員が提出した「われわれは再軍備に反対し、中立堅持、軍事基地提供反対、全面講和の実現により日本の平和を守り、独立を達成するためにたたかう」を圧倒的多数で可決した。大会の翌日、GHQのエーミス労働課長は、新しく選出された高野実事務局長らを招き、「総評大会の決定は占領政策に違反する」と非難した。しかし、GHQもそれ以上の踏み込んだ措置を採ることができないほどこの決定は多くの労働者の支持を集め、総評傘下の多くの単産の大会は日教組に続いて「平和四原則」を採択した。

「全面講和要求、再軍備反対」を基調とする平和闘争で総評運動が大きく転換するなかで、日教組は五月二十九日から四日間、兵庫県城崎町で第八回定期大会を開いた。

「この大会は、先の中央委員会で掲げられた『教え子を再び戦場に送るな』のスローガンを日教組全体のものとした点で全国の注目の的になった」(『日教組十年史』)。朝日新聞も大会前日の二十八日、「日教組大会と当面の諸課題」と題した社説を掲載し、「五十万組合員の関心はもちろん、広く世の注目をひいている」

と述べ、その第一に「子供を戦争から守るという一線に立って、どこまでも足を地につけた熱心な討議」を望んだ。

議場の正面に「平和憲法を守り、教え子を再び戦場に送るな」の大会スローガンが掲げられ、運動方針の審議で岡委員長は代議員の質問に大要次のように答えて、「不退転の決意を披瀝した」(『日教組十年史』)。

「平和四原則は誰に頼まれてやったものでもなく、ほんとうに戦争の危機からわれわれは平和を守らなければならないということを確認し、率先して教壇を通じて鼓吹してきた。われわれはあの敗戦を肝に銘じて日本の平和を真に確立することを誓ったのであり、如何に情勢の変化があり、また社会党がかりに平和四原則を変えようとも、われわれは教職員の良心に訴えて変えないことをお誓いする」

夜を徹しての小委員会討議でねりあげられ、本会議で決定された運動方針は、基本方針の第一に「生活と権利を守り、……自主的教育の確立をはかり、民主主義を守り続けるとともに、ひろく父兄大衆と提携し、職場を防衛し青少年全体の幸福を守り抜かねばならない」を掲げ、続けて原案の第四におかれていた「全面講和、軍事基地反対、中立堅持、再軍備反対の四原則を堅持し、平和運動を展開する」を繰上げた。そして運動方針は「すべてを平和闘争に」集約するものであった。

初期の日教組運動の画期を作り出した大会は最後に次のような声明書(要旨)を発表した。

「われわれはいま、六年前広島長崎に投ぜられた原子爆弾によって、一瞬のうちに消え去った二十余万の同胞の運命を想起する。

新たなる戦争の危機のさ中にあって、日本民族を戦争の惨禍から守り、平和的文化国家のゆるぎなき基礎を確立することはわれわれ教育労働者に課せられた最大の歴史的任務である。

われわれは、現政府の反動的諸政策に反対する全勤労大衆と共に、生活を守る闘い、権利を守る闘い、特に新たなる構想のもとに打ち出された自主的教育確立の闘いを強力に押し進め、教育労働者の良心と倫理に基いて、あく迄も平和四原則を堅持して日本民族の自由と独立のために徹底的に闘い抜くものである」

五 新世紀の入り口で

ここまで、「教え子を再び戦場に送るな」の採択に至るまでの経過について書いてきたが、このスローガンについて、いまは殆ど知られていないエピソードを披露しておきたい。

一九五三年七月二十一日から二十五日まで、世界教員組合連盟(FISE)が提唱して、まだ米ソ英仏四カ国管理下にあったウィーンで、第一回世界教員会議が開かれた。四十八力国から教員代表とオブザーバーを併せて約四百五十人が参加した。前日教組書記長の魚谷時太郎を団長に日教組組合員と教育学者らからなる日本代表団十七人も参加し、私もその一員に加わることができた。

この会議の主な目的の第一は「平和を擁護するために行うべき国際的な教員団体の諸活動」を討議することで、その委員会に私は矢川徳光(教育評論家・日教組講師団)・千葉千代世らと参加した。

討議の中でわれわれは、日教組の平和運動の展開とスローガン「教え子を再び戦場に送るな」の採択を報告し、高知県の中学校教師竹本源治の詩を紹介した。

戦死せる教え兒よ

逝(ゆ)いて還らぬ教え兒よ/私の手は血みれだ/君を縊(くび)ったその綱の/端を私も持っていた/しかも人の師の名において/鳴呼!/「お互いにだまされていた」の言訳が/なんでできよう/

慚愧 悔恨 懺悔(ざんげ)を重ねても/それがなんの償いになろう/逝った君はもう還らない/今ぞ私は汚濁の手をすすぎ/涙をはらって君の墓標に誓う/「繰り返さぬぞ絶対に!」

(高知県教組発行『るねさんす』五十二年一月号)(注③)

この報告は外国代表の感動を呼び、委員会決議草案作成の小委員会に日本の委員も推薦され、決議の中に平和の擁護のためにたたかうことが強調されねばならないという点で意見の一致をみることに貢献した。(注④)

また、日本代表団のひとりであった羽仁五郎がドイツ語で竹本源治の詩を放送した時、ウイーン放送局員がハンケチで涙をおさえたという話があり、「このスローガン(と詩)に盛られた精神が、国境・人種をこえて、全世界の人々に訴えるものであったことが分かる」(『日教組十年史』)だろう。

いまわれわれは新しい世紀の入り口に立つている。しかしこんにち子どもたちと教職員が直面している状況は、半世紀前に「日本の教育労働者がその良心と倫理にもとづき、歴史的任務を果たす」べく奮闘したたたかいのあとを改めて想起し、教職員の心をひとつに結んだスローガン「教え子を再び戦場に送るな」を新たな決意で掲げてたたかうことを強く求めている。私はすでに八十一歳の老兵、もう最後ともいうべき願いは、所属組合のちがいや、組合員・未組合員のへだてなく、すべての教職員諸君が、職場と地域で壮大な共同態勢を創り出し、「教え子を再び戦場に送らない」たたかいをすすめられることである。

(付記。本稿は、全教の機関誌『エデュカス』第三十一号に寄稿した文に加筆したものである)

注

①教職員レッドパージの数は約千七百人とする説が多いが、その根拠はいずれも明らかにされていない。レッドパージ強行の直後に開かれた日教組の第七回定期大会(琴平町)では、「この大会までに中央執行委員会に報告されたのは千十人以上」と報告されている。

教職員レツド・パージ三十周年記念刊行会編『三十余年の星霜を生きて』で研究者の明神勲氏は「(日教組琴平大会での報告の数が)筆者の各県別の集計予想と最も近い」とし、「実際には千百人前後と思われる」と書いている。

②第十八回中央委員会の議案審議を行った中央執行委員会を報じた機関誌「教育新聞」(昭和二十六年一月十九日付)には、スローガンに「教え子を再び戦場に送るな」を決めた記事はなく、中央委員会を報じた「教育新聞」(同二月二日付)にもその記事は見当たらず、一面トップの見出しは「教え子を戦場に送るな」となっていて「再び」がない。しかし『日教組十年史』には、「中央委員会は、はじめて堂々と、『教え子を再び戦場に送るな』のスローガンを打ちだした」と記述している。さらにこの「千葉証言」があり、また、四十数年間日教組の情宣部書記であった望月宗明氏の著書『日教組とともに』(初版一九八〇年一月)にも、次のような「証言」が記載されている。

「舞台正面には『教え子を再び戦場に送るな』のスローガンが掲げられていた。/このスローガンは議案を審議した執行委員会で婦人部長の千葉千代世が提案してきまったものだった。……

何人かの執行委員は『表現がきつい』『現実離れしていないか』などを理由で反対したため、その日はきまらず翌日まわしになった。/千葉は青年部の佐竹周一にも協力を求め、反対の執行委員を説得してまわり、やっと満場一致で決定した」

③山原健二郎氏(前衆院議員)からの教示によると、この詩には次の短歌がついている。

送らじなこの身裂くとも教え子を ことわり理もなき戦の庭に

④世界教員会議で採択された「世界の教師たちにたいする呼びかけ」は、次のことばで締めくくっている。

子どもたちや若い者たちを守ること、

教育を守ること、それは君たち教師の最高の責務である。

教職者の団結に向かって進もう!

世界の平和と、人々のあいだの友愛とに向かって進もう!

(日本代表団編『世界教員会議報告書』日教組発行)

【概要】ユネスコが2023年9月7日に発表した「生成AIに関する世界初のガイダンス」では、AIを教室で使用する際の最低年齢を13歳に制限すること、データ保護とプライバシー基準の採用、具体的な教員研修の実施などが提言されている。

【概要】ユネスコが2023年9月7日に発表した「生成AIに関する世界初のガイダンス」では、AIを教室で使用する際の最低年齢を13歳に制限すること、データ保護とプライバシー基準の採用、具体的な教員研修の実施などが提言されている。

「報告書」は、「待ちの支援から、予防的な関わりを強化」するとして「必要なこども・家庭に支援が確実に届くようプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換」と述べ、いたるところに「プッシュ型支援」「アウトリーチ型支援」という文言が使われています。

「報告書」は、「待ちの支援から、予防的な関わりを強化」するとして「必要なこども・家庭に支援が確実に届くようプッシュ型支援、アウトリーチ型支援に転換」と述べ、いたるところに「プッシュ型支援」「アウトリーチ型支援」という文言が使われています。 上記したように、「報告書」の打ち出す方向は、「GIGAスクール構想」と一体です。「報告書」は、「全てのこどもたちの可能性を引き出す学校教育の充実」という項目を置き、そのなかで、中教審答申同様に「個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実し」として、「GIGAスクール構想を基盤としたデジタルならではの学び」と述べています。「GIGAスクール構想」のねらいは、すでに教文センターブックレットが明らかにしているように、教育を市場として財界・大企業に開放することと、子どものデータ蓄積と利活用による、行政権力による子ども監視と支配にあります。これと一体の「報告書」の方向は、「こども家庭庁」による子ども支配と家庭支配をねらうものといわなければなりません。

上記したように、「報告書」の打ち出す方向は、「GIGAスクール構想」と一体です。「報告書」は、「全てのこどもたちの可能性を引き出す学校教育の充実」という項目を置き、そのなかで、中教審答申同様に「個別最適な学びと協働的な学びを一体的に充実し」として、「GIGAスクール構想を基盤としたデジタルならではの学び」と述べています。「GIGAスクール構想」のねらいは、すでに教文センターブックレットが明らかにしているように、教育を市場として財界・大企業に開放することと、子どものデータ蓄積と利活用による、行政権力による子ども監視と支配にあります。これと一体の「報告書」の方向は、「こども家庭庁」による子ども支配と家庭支配をねらうものといわなければなりません。

はじめに念のために、地公法と教特法の関係について確認しておきたいとおもいます。地方公務員法が一般法であるのに対し、地方公務員法の特別法という位置にある法律が、教育公務員特例法です。 教特法は、地方公務員法と国家公務員法をベースにしつつ、教育公務員にのみ適用される特例的事項を定めている法律です。特別法は一般法よりも優先するので、教育公務員特例法は地方公務員法よりも優先します。

はじめに念のために、地公法と教特法の関係について確認しておきたいとおもいます。地方公務員法が一般法であるのに対し、地方公務員法の特別法という位置にある法律が、教育公務員特例法です。 教特法は、地方公務員法と国家公務員法をベースにしつつ、教育公務員にのみ適用される特例的事項を定めている法律です。特別法は一般法よりも優先するので、教育公務員特例法は地方公務員法よりも優先します。 教育と学問の自由がわかちがたく結びついているのは、教育が真理・真実にもとづいておこなわれなければならないという、そのいとなみの本質に由来します。また、そうした基礎的、基本的な知識は、子どもたちに命令したり強制したりして外から無理やり身に着けさせようとしても身につくものではありません。子どもがみずから理解し、納得しながら身につけていくものです。

教育と学問の自由がわかちがたく結びついているのは、教育が真理・真実にもとづいておこなわれなければならないという、そのいとなみの本質に由来します。また、そうした基礎的、基本的な知識は、子どもたちに命令したり強制したりして外から無理やり身に着けさせようとしても身につくものではありません。子どもがみずから理解し、納得しながら身につけていくものです。 また、「任命権者等は当該履歴を記録管理する過程で、特定の教師が任命権者や服務監督権者・学校管理職等の期待する水準の研修を受けているとは到底認められない場合は、服務監督権者又は学校管理職等の職務命令に基づき研修を受講させることが必要となることもありえる。万が一職務命令に従わないような事例が生じた場合は、地方公務員法第 29 条第1項第2号に規定する懲戒処分の要件、『職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合』に当たり得ることから、事案に応じて、任命権者は適切な人事上又は指導上の措置を講じることが考えられる。」と述べています。

また、「任命権者等は当該履歴を記録管理する過程で、特定の教師が任命権者や服務監督権者・学校管理職等の期待する水準の研修を受けているとは到底認められない場合は、服務監督権者又は学校管理職等の職務命令に基づき研修を受講させることが必要となることもありえる。万が一職務命令に従わないような事例が生じた場合は、地方公務員法第 29 条第1項第2号に規定する懲戒処分の要件、『職務上の義務に違反し、又は職務を怠つた場合』に当たり得ることから、事案に応じて、任命権者は適切な人事上又は指導上の措置を講じることが考えられる。」と述べています。 すでに述べたように、まとめ案は、

すでに述べたように、まとめ案は、 独立行政法人教職員支援機構は2000年に独立行政法人教職員支援機構法によってつくられ、2017年、教特法が変えられたことにともなって名称変更し、組織改編をおこなった組織です。法律によると、この機構の目的は、第3条で「校長、教員その他の学校教育関係職員に対し、研修の実施、職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及その他の支援を行うことにより、これらの者の資質の向上を図ることを目的とする。」とされています。

独立行政法人教職員支援機構は2000年に独立行政法人教職員支援機構法によってつくられ、2017年、教特法が変えられたことにともなって名称変更し、組織改編をおこなった組織です。法律によると、この機構の目的は、第3条で「校長、教員その他の学校教育関係職員に対し、研修の実施、職務を行うに当たり必要な資質に関する調査研究及びその成果の普及その他の支援を行うことにより、これらの者の資質の向上を図ることを目的とする。」とされています。 いま、学校現場では、昨年度の小学校に続き、今年度は中学校で新学習指導要領が全面実施されています。それに加え、GIGAスクール構想前倒しによって、子どもの教育はますます困難にされています。このもとで、今こそ教員が研修権を発揮し、新学習指導要領やGIGAスクール構想に合わせた教育ではなく、子どもの実態から出発する教育づくりと教育課程づくりをすすめることが強く求められています。そのとりくみをすすめるためには、教員の専門性の発揮が不可欠です。

いま、学校現場では、昨年度の小学校に続き、今年度は中学校で新学習指導要領が全面実施されています。それに加え、GIGAスクール構想前倒しによって、子どもの教育はますます困難にされています。このもとで、今こそ教員が研修権を発揮し、新学習指導要領やGIGAスクール構想に合わせた教育ではなく、子どもの実態から出発する教育づくりと教育課程づくりをすすめることが強く求められています。そのとりくみをすすめるためには、教員の専門性の発揮が不可欠です。 こうした専門性を発揮するためには、教員の自主的研修権の発揮が不可欠です。

こうした専門性を発揮するためには、教員の自主的研修権の発揮が不可欠です。 はじめに

はじめに 答申では、教師の負担軽減を口実に、ICTを活用して、子どもたちの学習履歴(スタディー・ログ)や生徒指導上のデータ、健康診断情報等を蓄積し、利活用すると述べています。上記のマイナンバーカードとの紐づけと一体に、子どもたちの学習や生活の履歴という個人情報が蓄積されれば、子ども時代から大人になるに至るまでの個人情報が一元的に管理されることになり、それをとおした国民管理にとどまらず、子どもと教育の管理をねらうものといわなければなりません。

答申では、教師の負担軽減を口実に、ICTを活用して、子どもたちの学習履歴(スタディー・ログ)や生徒指導上のデータ、健康診断情報等を蓄積し、利活用すると述べています。上記のマイナンバーカードとの紐づけと一体に、子どもたちの学習や生活の履歴という個人情報が蓄積されれば、子ども時代から大人になるに至るまでの個人情報が一元的に管理されることになり、それをとおした国民管理にとどまらず、子どもと教育の管理をねらうものといわなければなりません。 「授業での対話的・応答的関係は、教師と子どもたちとの間だけで展開されるものではありません。授業は学級という集団でおこなわれます。その中で、子どもたちどうしの対話的・応答的関係が形づくられます。集団で学ぶからこそ、たとえば、ある子が発言したときに、「それは、わたしの考えと少し違うような気がする」また、「私の考えとよく似ている」と、ほかの子が心を動かします。そして、そのことを発言します。そのことの積み上げによって、授業に広がりと深まりが出てくるのは、これも多くの先生方が経験されていることと思います。」

「授業での対話的・応答的関係は、教師と子どもたちとの間だけで展開されるものではありません。授業は学級という集団でおこなわれます。その中で、子どもたちどうしの対話的・応答的関係が形づくられます。集団で学ぶからこそ、たとえば、ある子が発言したときに、「それは、わたしの考えと少し違うような気がする」また、「私の考えとよく似ている」と、ほかの子が心を動かします。そして、そのことを発言します。そのことの積み上げによって、授業に広がりと深まりが出てくるのは、これも多くの先生方が経験されていることと思います。」 答申の本音は、新学習指導要領路線からGIGAスクール構想を中心とするICT教育路線への修正をはかろうとするものですが、まだ、新学習指導要領が全面実施された年度の途中であることも意識し、新学習指導要領を全面的に否定することはできずにいます。その姿が、本来相いれない「個別最適な学び」と「主体的・対話的で深い学び」が共存しているのは、そうした矛盾のあらわれにほかなりません。

答申の本音は、新学習指導要領路線からGIGAスクール構想を中心とするICT教育路線への修正をはかろうとするものですが、まだ、新学習指導要領が全面実施された年度の途中であることも意識し、新学習指導要領を全面的に否定することはできずにいます。その姿が、本来相いれない「個別最適な学び」と「主体的・対話的で深い学び」が共存しているのは、そうした矛盾のあらわれにほかなりません。 第2は、学級担任を前提として算出される教職員定数では、教科担任制はできないということです。

第2は、学級担任を前提として算出される教職員定数では、教科担任制はできないということです。 また、答申は、「学級づくりの取組や、感染症対策を講じた上で学校行事を行うための工夫など、学校教育が児童生徒同士の学び合いの中で行われる特質を持つ」「学校の授業における学習活動の重点化や次年度以降を見通した教育課程編成といった特例的な対応がとられた。このように我が国の学校に特徴的な特別活動が、子供たちの円滑な学校への復帰や、全人格的な発達・成長につながる側面が注目された」とも述べています。これらは、『おおさかの子どもと教育』100号で紹介したように、コロナ禍の困難な状況であっても、現場ですすめられてきた「手探りの実践」が子どもたちの成長・発達を助ける重要ないとなみであったことを示しており、ここにも注目する必要があり、現場での実践を前進させるうえで活用できるものであると考えます。

また、答申は、「学級づくりの取組や、感染症対策を講じた上で学校行事を行うための工夫など、学校教育が児童生徒同士の学び合いの中で行われる特質を持つ」「学校の授業における学習活動の重点化や次年度以降を見通した教育課程編成といった特例的な対応がとられた。このように我が国の学校に特徴的な特別活動が、子供たちの円滑な学校への復帰や、全人格的な発達・成長につながる側面が注目された」とも述べています。これらは、『おおさかの子どもと教育』100号で紹介したように、コロナ禍の困難な状況であっても、現場ですすめられてきた「手探りの実践」が子どもたちの成長・発達を助ける重要ないとなみであったことを示しており、ここにも注目する必要があり、現場での実践を前進させるうえで活用できるものであると考えます。 ※大阪教文センターのサポーターになれば「大阪教文センターだより」「おおさかの子どもと教育」が希望するご住所に送られます。(年間1口=3000円)

※大阪教文センターのサポーターになれば「大阪教文センターだより」「おおさかの子どもと教育」が希望するご住所に送られます。(年間1口=3000円)

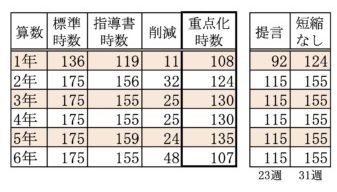

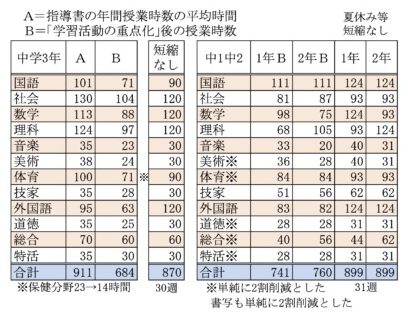

A 生まれてきた余裕の時間を活用して,子どもたちとゆったりと学ぶことを追求してはどうでしょうか。教育にとって一番大事なのは子どもです。そして先生は教育の専門家です。だから「授業時数確保」の名の下に,子どもたちに無理やり教科書の中身を押しつけるのではなく,子どもの実態・様子をじっくりと見て,指導に軽重をつけることが大切です。それができるのは,専門家としての教師です。

A 生まれてきた余裕の時間を活用して,子どもたちとゆったりと学ぶことを追求してはどうでしょうか。教育にとって一番大事なのは子どもです。そして先生は教育の専門家です。だから「授業時数確保」の名の下に,子どもたちに無理やり教科書の中身を押しつけるのではなく,子どもの実態・様子をじっくりと見て,指導に軽重をつけることが大切です。それができるのは,専門家としての教師です。 【付記】文部科学省「学びの保障」の方向性

【付記】文部科学省「学びの保障」の方向性