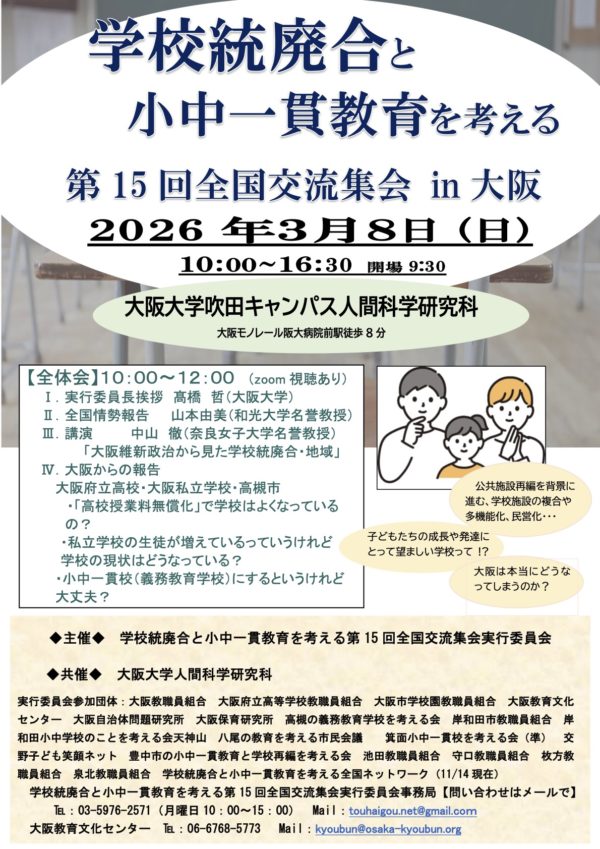

学校統廃合小中一貫教育を考える

第15回全国交流集会 in 大阪

2026年3月8日(日)10:00〜16:30 開場9:30

大阪大学吹田キャンパス人間科学研究科

大阪モノレール 阪大病院前駅 徒歩8分

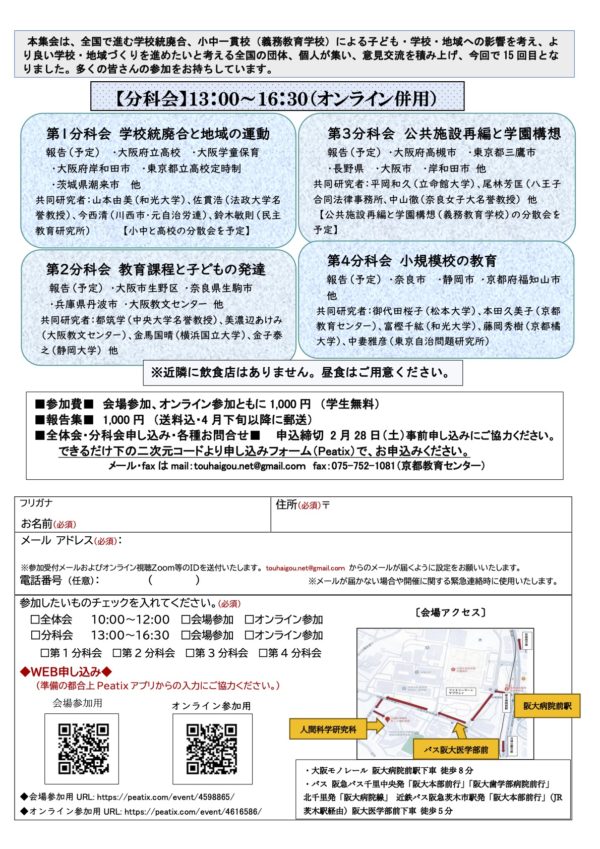

【全体会】10:00~12:00(zoom視聴あり)

I. 実行委員長挨拶 髙橋哲(大阪大学)

II. 全国情勢報告 山本由美(和光大学名誉教授)

III. 講演 中山徹(奈良女子大学名誉教授)

「大阪維新政治から見た学校統廃合・地域」

IV. 大阪からの報告

「高校授業料無償化」で学校はよくなっているの?

・私立学校の生徒が増えているっていうけれど

学校の現状はどうなっている?

・小中一貫校(義務教育学校)にするというけれど大丈夫?

◆主催◆

学校統廃合と小中一貫教育を考える第15回全国交流集会実行委員会

◆共催◆

大阪大学人間科学研究科