地域と教育・文化研究会

と き 2026年3月18日(水)16時

ところ 大阪府教育会館706号東

副読本の改訂と学習指導要領の歩み

副読本作成=子どもの発達段階をふまえながらやっていた(空間認識,歴史認識)

大阪教育文化センターは教職員・父母・府民共同の開かれた研究所です

地域と教育・文化研究会

と き 2026年3月18日(水)16時

ところ 大阪府教育会館706号東

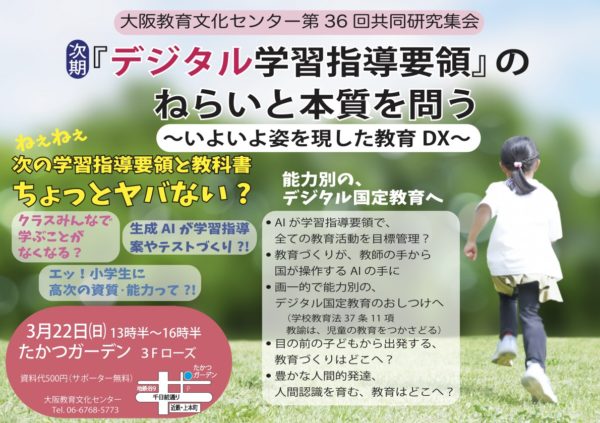

大阪教文センターは3月22日(日),第36回共同研究集会を開きます。

今回のテーマは「次期『デジタル学習指導要領』のねらいと本質を問う〜いよいよ姿を現した教育DX〜」です。

次期学習指導要領の本格的実施は2030年(小学校から中学,高校と順次実施)です。

現在,中央教育審議会(中教審)では,かなり速いペースで検討が進み,中教審自身が「デジタル学習指導要領」と命名するほど,デジタル化,生成AIの積極的利活用に傾倒し,戦後公教育制度の根本的な破壊をねらうものとなっています。

PT報告と講演,討論

大阪教文センターは昨年10月,中教審における審議状況等をもとに分析をすすめ,改訂案がもつ重大な問題点とそのねらいを明らかにするため,「次期学習指導要領改訂」検討プロジェクトチーム(以下PT)を発足させ,現在その検討をすすめています。共同研究集会では講演,PT報告に続き,その後質疑・討論を行います。

講演では,進行中の中教審の審議を踏まえつつ,教育の本質、教育課程編成に求められるもの、学習指導要領は誰のためのものかを中心に語っていただきます。PT報告は,PTでの検討とこれまで教文センターが研究を重ねてきたICT教育の世界的な動向を踏まえ,政府・財界の戦略方針、世界中で広がる教育DXの見直しについて報告を行います。

チラシにもあるように,

「生成AIが,指導案やテストづくり?」

「1人ひとりの資質・能力に応じて「マイ時間割」?」

「小学生に,高次の資質・能力って?」

「AIが学習指導要領で,全ての教育活動を目標管理?」など

様々な懸念が生まれてきています。

3月22日は,進行している中教審の審議内容をつかみ,憲法と教育の条理を根本から破壊する,そのねらいと本質を明らかにしていきます。

集団づくり研究会

とき 2026年2月28日(土) 10時〜12時

場所 大阪府教育会館706号東

内容 小学校高学年実践報告

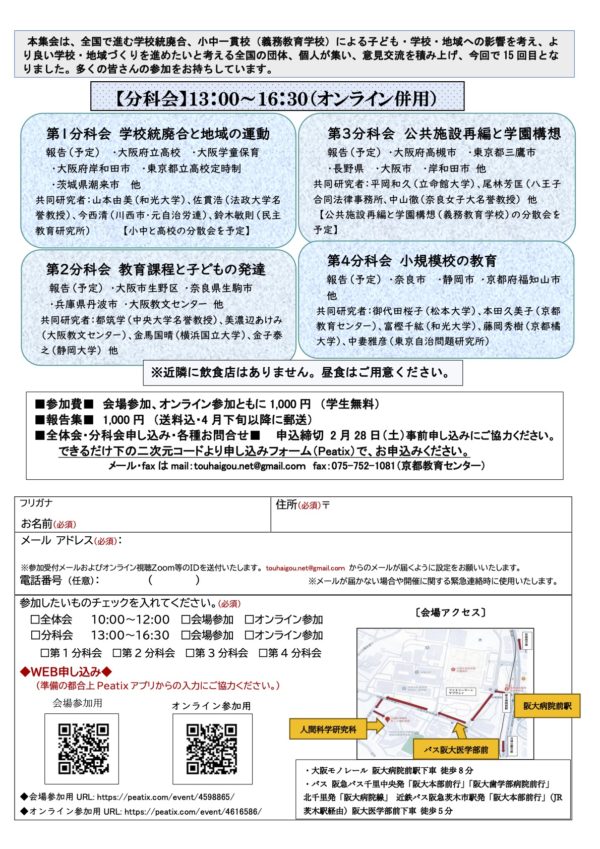

学校統廃合小中一貫教育を考える

第15回全国交流集会 in 大阪

2026年3月8日(日)10:00〜16:30 開場9:30

大阪大学吹田キャンパス人間科学研究科

大阪モノレール 阪大病院前駅 徒歩8分

【全体会】10:00~12:00(zoom視聴あり)

I. 実行委員長挨拶 髙橋哲(大阪大学)

II. 全国情勢報告 山本由美(和光大学名誉教授)

III. 講演 中山徹(奈良女子大学名誉教授)

「大阪維新政治から見た学校統廃合・地域」

IV. 大阪からの報告

「高校授業料無償化」で学校はよくなっているの?

・私立学校の生徒が増えているっていうけれど

学校の現状はどうなっている?

・小中一貫校(義務教育学校)にするというけれど大丈夫?

◆主催◆

学校統廃合と小中一貫教育を考える第15回全国交流集会実行委員会

◆共催◆

大阪大学人間科学研究科

ジェンダー平等教育研究会

○とき 2026年3月7日(土)14時〜16時半

○場所 大阪府教育会館 1Fロビー

○内容 1年間を振り返る

2月は8日(日)【下記】の実践講座に参加

【1月10日概要】

報告「多様な性のあり方」(偏見・差別に対して何ができるか)

⑴同調しない,当事者の見方になる

⑵性的指向と性的嗜好 恋愛感情は性的欲望か

⑶病気と障害,同性愛の違い

⑷動物の目的は何か 同性愛はエラー?,結婚をどう捉える?

⑸カミングアウトをどう考えるか

■教育実践講座■

「みんな集まれ〜!楽しい性教育の時間です」

中学・高校につながる小学校6年間の性教育

2月8日(日) 13時半

たかつガーデン2F ガーベラ

【補足2】統一教会と性教育 その後(北日本放送 12月16日放送 前編・後編)

【補足2】統一教会と性教育 その後(北日本放送 12月16日放送 後編)

■KNB公式チャンネルよりCM視聴(1分)■

生理中の痛みやピルの使用方法など、学校で教えきれていない“性”のこと。

ひとり思い悩む若者が気軽に相談できるようにと、去年4月富山駅に無料の保健室が開設した。

妊娠への具体的な行為や避妊について、若者たちの理解不足は人工妊娠中絶にもつながり、大きな社会問題となっている。

日本ではなぜ性教育がすすんでいないのか?

その背景には何があるのか?

学校教育の歴史も振り返りながら、性教育は誰のものかを考える。

■教文センターの2025年度サポーターになって下さい■

① 右のQRコードから直接申し込む。

② 下の■申し込み先■をクリックして,送付先の住所・氏名等必要事項を記入の上,件名に「サポーター希望」とお書きの上,メールを発信してください。

後日,直近の大阪教育文化センターだより,おおさかの子どもと教育とあわせ,郵便振替用紙をお送りいたしますので,郵便局で振込をするか,直接教文センター事務局へカンパをお渡しください。

なお,ゆうちょ銀行や郵便局内のATMも利用可(局によっては土日利用可)。

■ 申し込み先 ■

教育課程研究会

○とき 2026年3月1日(日)14時〜

○ところ 大阪府教育会館701号室(トイレの奥)

○内容 次期学習指導要領改訂めぐる議論,授業実践:少年の日の思い出

【11月15日概要】

論点整理 4章 情報活用能力の抜本的向上と質の高い探究的な学びの実現

5章 「余白」の創出を通じた教育の質の向上のあり方

6章 豊かな学びに繋がる学習評価のあり方

7章 その他諮問で待機された事項のあり方=カリキュラム・マネジメント,高等学校入学者選抜,産業教育,特別支援教育,幼児教育,子どものより主体的な社会参画に関わる教育の改善

障害児教育研究会

○とき 2026年2月27日(金) 19時〜

○場所 大阪府教育会館(たかつガーデン)2F百合

○内容 「青年期の学びの場におけるものづくり活動」

加藤由紀さん(元中学校支援学級担任)

【10月31日概要】

障害者理解教育は人間理解・自分理科の学習,発達と障害のはなし 柴田

「カラフルな3年4組」実践報告

■教文センターの2025年度サポーターになって下さい■

① メールアドレス(kyoubun@osaka-kyoubun.org)から直接申し込む。

② 下の■申し込み先■をクリックして,送付先の住所・氏名等必要事項を記入の上,件名に「サポーター希望」とお書きの上,メールを発信してください。

後日,直近の大阪教育文化センターだより,おおさかの子どもと教育とあわせ,郵便振替用紙をお送りいたしますので,郵便局で振込をするか,直接教文センター事務局へカンパをお渡しください。

なお,ゆうちょ銀行や郵便局内のATMも利用可(局によっては土日利用可)。

■ 申し込み先 ■

郵便振替 口座番号:00950-9-14083

環境教育研究会

○日時 2026年2月23日(月祝)14時

○場所 大阪府教育会館706号東(教文センター)

○内容 環境教育交流会について

【1月17日概要】

3月29日環境教育交流会

「気候危機をめぐっての学習と討議」ということで

Casaの竹村さんの講演「cop30をめぐって」質疑応答も含めて1時間ということが決まっていました。

討議の中はこのとりくみを通じてどのようなことを獲得するのかということが話し会われました。

気候危機の問題にはさまざまな切り口の問題が含まれています。

●「近畿北部のスキーリゾート」で温暖化の中営業が厳しくなる。そこで 経営する人達の中から気候変動の問題も含めて自分たちの営業の問題を考えていく動きがある

●「生物多様性」の問題は気候危機の問題を考えないで解決できないという視点が提起されました。

●教育現場にもAIの問題がはいってきていて、それを保障するためのエネルギーの確保が問題になっている

●なにより、環境教育の視点からどのようにこのような問題を学校の教育課題として整理していくのかが重要であること、石炭火力や原発再稼働などの動きにたいしてどのように対していくのかということも問題です。

討議の中で確認できたこと

①Casaの竹村さんにはcop30の話だけではなくCasaで行なっている学校の教育活動支援など学校の教育課題との関連で話をしてもらえないかということを問い合わせる。

②公害をなくす会に気候訴訟の若者たちや気候市民会議などの状況を報告してもらって今何が問題になっているのか学校の課題と結び付けて発言をお願いする。

③1時間強の時間で さまざまな団体個人から気候危機にかかわって自分たちがどのような活動をしているのかという発言を組織する。

■参考■

【TVでおなじみ、ダニ博士が語る】新型コロナウイルス発生の裏にある“自然からの警告”(2020.4公開 17分)

■研究会へ参加される皆さん■

教文センターの2025年度サポーターになって下さい

① 下記(一番下)郵便振替口座へ直接申し込む。

② メールアドレス(kyoubun@osaka-kyoubun.org)から直接申し込む。

③ 下の■申し込み先■をクリックして,送付先の住所・氏名等必要事項を記入の上,件名に「サポーター希望」とお書きの上,メールを発信してください。後日,直近の大阪教育文化センターだより,おおさかの子どもと教育とあわせ,郵便振替用紙をお送りいたしますので,郵便局で振込をするか,直接教文センター事務局へカンパをお渡しください。

■ 申し込み先 ■

学校統廃合・小中一貫教育研究会

○日時 2026年2月23日(月)9時〜10時

○場所 たかつガーデン(大阪府教育会館)7階 706号東

○内容 各地域の動向

【2月1日概要】

●A市 保育 送迎保育ステーション事業=民間におくったら,補助金が出る

請願法に基づく請願を教育委員会に提出することができる

議会の紹介がいらないので,誰でも何回も請願できる

●B市 学校創生基本構想策定支援業務委託についての質問=公募型プロポーザルで実施 3400万円

2月14日 義務教育学校とは講演

学校再編を伴う成長戦略として高市政権がねらっている

経済財政諮問委員会に出ている

担当会社 教育,子どもが一切出てこない,金のためだけ

通学路ウオッチングののぼりを作って調査

隣の市は4校目の小中一貫校に着手しようとしている

家庭教師のトライ放課後に学校でC市

●D市 第9回学校教育審議会で中間報告案=よりよい答申となるよう,引き続き調査審議,先進校を作り,一定の方向性を示す必要,住民に説明する機会を検討,コミュニティスクールへ

中止する請願をした,個人署名 受理されなかった(前回の請願と趣旨が同じとの理由)→抗議文書

連携教育はうまくいっている→中学テスト期間に小学校でドリル練習

●3月議会で,公共施設の再編,個別事業化,水道の民営化,コンサル予算に注意

●E市 水道公共事業団 ゴミ民営化,

■研究会へ参加される皆さん■

■教文センターの2025年度サポーターになって下さい■

① メールアドレス(kyoubun@osaka-kyoubun.org)から直接申し込む。

② 下の■申し込み先■をクリックして,送付先の住所・氏名等必要事項を記入の上,件名に「サポーター希望」とお書きの上,メールを発信してください。

後日,直近の大阪教育文化センターだより,おおさかの子どもと教育とあわせ,郵便振替用紙をお送りいたしますので,郵便局で振込をするか,直接教文センター事務局へカンパをお渡しください。

なお,ゆうちょ銀行や郵便局内のATMも利用可(局によっては土日利用可)。

■ 申し込み先 ■

教育委員会制度研究会のお知らせ

○とき 2026年2月15日(日) 15時〜17時

○ところ 大阪府教育会館706号東

○内容 AI問題

授業づくり研究会

○とき 2025年2月14日(土)15時

○ところ 大阪府教育会館706東

○内容 実践報告

【7月5日概要】

授業づくり研究会+集団づくり研究会コラボ

それぞれの研究会の目標=授業実践のための研究=授業づくり,教材研究,学習集団づくり

子どもが輝き,高め合える学級集団づくり,具体的な実践を持ちよる

不登校生が足を向けられる学級づくり,子どもが安心できる居場所づくり,つながる学級づくり

合同でする意義等=⑴合意された共通のテーマを元に,研究を行うことで,各研究会の研究内容の深まりが期待できる ⑵現行学習指導要領,教育DX等→実践上の提起 ⑶次期学習指導要領改訂めぐる議論=多様性の問題,柔軟な教育課程,→集団づくり,授業づくりに大きな影響を与えるのではないか

教科の本質=人類が長い歴史を通じて築きあげてきた文化を共有し,新たに創造していく営み

わかった,できた 個人で獲得していくものだが,関わりの中で新たな価値を持ったものへ 知的財産は共有財

授業づくり,集団づくりのコラボ=輝きを探るチャンス

今後の動き=合同で実践講座へ 必要性に応じて,コラボ→実践が必要→各研究会で

「今日も行っていいかな?」と思えるクラスを

みんなと一緒に創っていこう

新学期の学級づくりをみんなと一緒に

新年早々の教育実践講座は,

4月新学期の学級開き・学級づくりに向けた内容です。

新しい出会いにわくわくドキドキしながら,

子どもたちとともにどんなクラスを創っていくか,

実際にレクリェーション・ゲームを体験しながら,

学級づくりの理論と実践を学びます。

3学期の慌ただしい中ですが,

今から準備?(話を聞くだけでも)して,

たくさんのアイデアを手に入れていきましょう。

もちろん,今の3学期に取り組める内容もあるかも?

そして,それを学年に広げていきましょう。

「子どもも教師も生き生きと!!」