大阪教育文化センター第32回共同研究集会

と き 2022年3月26日(土)13時半〜16時半

ところ 大阪府教育会館 B1オリーブ

参加費 500円(2021年度または2022年度サポーターは無料)

問合せ 大阪教育文化センター(06-6768-5773)

■感想は次のページ■

第32回大阪教文センター共同研究集会は,

現場教職員,研究者,研究会メンバーが集って

教育実践の成果や研究内容を語る集会です。

今回の共同研究集会は

「GIGAスクール構想に立ち向かう 教育課程づくり・学校づくり」をテーマに,

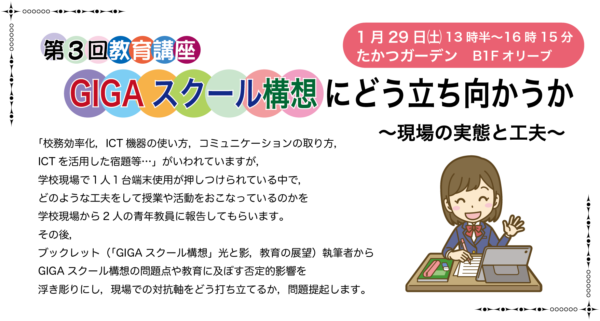

コロナ感染者数が増える中で中止となった第3回教育講座の内容も含め,研究討議をすすめます。

まず①GIGAスクール構想のねらいと本質

②「令和の日本型学校」中教審答申を,

田中康寛さん(大阪教文センター事務局次長),

③GIGAスクール構想のもとでの教育課程づくりの重要な意義を,

植田健男さん(花園大学教授・名古屋大学名誉教授)から

問題提起していただきます。

そして,

④学校現場で1人1台端末使用が押しつけられている中で,

どのような工夫をして授業や活動をおこなっているのかを

学校現場から2人の青年教員が報告します。

研究討議の中で,

さらに「GIGAスクール構想」や新学習指導要領などの問題点を

浮き彫りにしながら,教育課程づくり・学校づくりをさぐっていきます。

急激なデジタル化がすすむ中で

いま,政府は行政や教育などの急激なデジタル化を進めようとしています。

1月7日に「デジタル庁、個人の生涯学習データを一元管理」(産経)が報道されましたが,デジタル庁は「国は、個人の教育データを一元的に管理することは全く考えていない」と弁明を続けています。

ところがデジタル庁は,1月21日に「こどもに関する情報・データ連携 副大臣プロジェクトチーム(第2回)」を開き,先行自治体事例として大阪市の「児童生徒ボード」(プロファイリングデータ),箕面市の「子供見守り支援システム」などを紹介し,子どもやその家庭のデジタルデータをどう利活用するかを検討しています。

こうした動きに対して,

「GIGAスクール構想」とどう立ち向かい,

それぞれの学校で教育課程をどのように編成し

「学校づくり」をすすめるのか,大きなヒントとなる集会です。

コロナ禍での感染対策,新学習指導要領や

「GIGAスクール構想」への対応が続く中で,

カリキュラム(時間割)編成をこえた

「教育課程づくり」を通しての「学校づくり」を考えてみませんか。

多くの方の参加をお待ちしています。

■チラシのダウンロード■

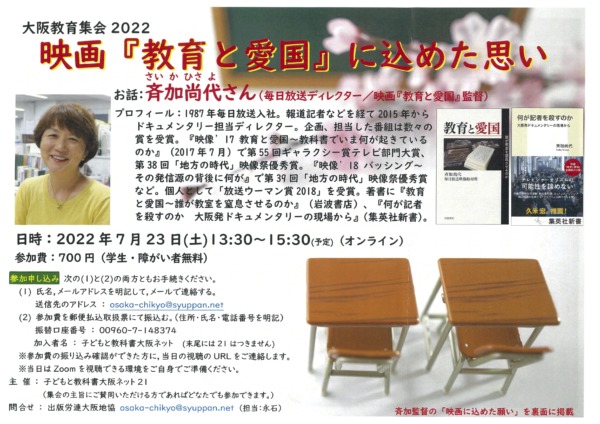

2022年7月23日(土)13時半〜15時半(オンライン)

2022年7月23日(土)13時半〜15時半(オンライン)

【開催趣旨】

【開催趣旨】